小林酒造本店

当社は、福岡市郊外、糟屋郡宇美町の山や川に囲まれた自然に恵まれた中に蔵があります。江戸時代の中期寛政四年(1792年)に初代小林作五郎が創業してから、当代の第八代に至るまで、「旨い酒」づくりを一貫して守り続けてまいりました。二代目勝平の時、老亀によく似た形の奇石を手に入れましたので、亀は萬年のことわざに因んで、家蔵酒に「萬代」の銘を用いることに致しました。六代目作五郎は、明治三十一年全国品評会で有功金牌を獲得し、それから有難くも明治天皇の勅使御差遣を賜りました。そのほか各品評会、博覧会などに出品して、数知れず優等賞金牌をいただいております。小規模ながらも伝承された技術により、丁寧な手造りで酒造りをしております。原料も福岡県産の酒造好適米「山田錦」や「夢一献」などを使用し、山郡山系の水で仕込み、地元福岡にこだわった造りをしております。独自の風格を持つ酒蔵を目指し生み出された日本酒を、ぜひお楽しみください。

私たちの酒造りの原点:福岡の米

日本酒造りにおいて原料米を選ぶことは、ワイン造りでブドウを選ぶことと同様に、その酒の品質と個性を決定づける、きわめて重要な工程です。私たちが福岡県産米にこだわるのは、単に地元産という利便性だけが理由ではありません。それは、この土地ならではの個性と、地域への深い愛着を表現したいからです。

福岡県は古くから酒どころとして知られています。特に筑後地方は、筑後川の豊かな水が育んだ肥沃な大地で、古くから良質な酒米が栽培されてきました。また、糸島地区も酒米の最高峰『山田錦』の一大産地として名を馳せています。

地元・福岡の米を使うこと。それは、できあがる日本酒の一滴一滴に、福岡の土地と農業の息吹を吹き込むことに他なりません。福岡の風土が米にもたらした独自の個性が、杜氏の技によって磨き上げられ、見事な酒へと昇華する。私たちは、そう信じています。

私たちの目標はただ一つ。福岡でしか生み出せない、この土地ならではの味わい、すなわち『福岡の味』を表現することです。

私たちの酒造りの根幹:糸島産山田錦

「酒米の王様」と称される山田錦。

その理由は、この米で醸(かも)す酒だけが持つ、他の追随を許さない上品さ、複雑な味わい、そして華やかな香りにあります。特に大吟醸のような、精緻(せいち)を極めた酒造りには欠かせません。

理想的な山田錦の特性としては、粒が大きく中心にある「心白(しんぱく)」という白い部分がはっきりしていること、酒の雑味につながるタンパク質が少ないこと、そして粒が揃い適度な重さがあることなどが挙げられます。

しかし、その輝かしい評価とは裏腹に、山田錦は極めて栽培が難しい品種でもあります。稲の背丈が高くなるため倒れやすく、収穫量も不安定になりがちで、病気への抵抗力も決して強くはありません。このため栽培に適した土地は限られ、土壌や水の管理、病害虫対策など、農家の方々には細心の注意と大変な労力が求められるのです。

だからこそ私たちは、最高級ラインの酒(大吟醸、純米大吟醸)には、酒米の銘産地として名高い「糸島産」の山田錦を選び続けています。それは、栽培の難しさやそれに伴うコストを承知の上で、なお最高品質を追求するという私たちの決意の表れです。

私たちは、糸島産山田錦ならではの唯一無二の品質を尊び、その価値に見合う投資を惜しまず、そして何より、この米を丹精込めて育ててくださる糸島の契約農家の方々との強い絆を大切にしています。この姿勢こそが、私たちの酒造りの根幹なのです。

福岡独自の酒米「夢一献」とその魅力

福岡県農業総合試験場の技術と情熱から生まれた、福岡独自の酒米、それが「夢一献(ゆめいっこん)」です。

栽培面では、稲が丈夫で倒れにくく育てやすいという利点があり、収量も安定しています。酒造りに適した優れた米質も兼ね備えており、これは栽培が難しいとされる山田錦とは対照的な、福岡の農業技術の賜物(たまもの)と言えるでしょう。

酒造りにおいても、夢一献は優れた特性を発揮します。吸水が早く、麹菌(こうじきん)が作用しやすいため、米の旨味を効率よく引き出すことができるのです。

その結果として醸(かも)されるお酒は、フルーティーな香りを持ちながらも、米本来のしっかりとした旨味を感じさせます。時には、後味を引き締める心地よい苦味がアクセントとなり、豊かな味わいの広がりを生み出す可能性を秘めているのです。

私たちはこの特性を最大限に活かすため、主に純米吟醸酒や純米酒の仕込みに夢一献を用いています。当蔵のラインナップにおいて、夢一献は「酒米の王様」山田錦と並び、なくてはならない重要な存在です。最高級のお酒には山田錦がもたらす気品や洗練さを求め、一方で純米吟醸酒や純米酒には、夢一献ならではの骨格のあるしっかりとした米の旨味と個性を表現しています。

このように使い分けることで、福岡の地が生んだ二つの個性的な酒米の魅力を最大限に引き出し、お客様に多様な味わいの選択肢をお届けしています。それは、伝統への敬意と地域への誇りを、一杯の酒に込める私たちの姿勢そのものです。

「いつもの旨さ」を醸す、福岡の米ツクシホマレ

毎日気軽に楽しんでいただく本醸造、普通酒だからこそ、私たちは原料の質に一切妥協しません。その普通酒のベースとなる米として選んだのが、地元福岡県産の「ツクシホマレ」です。

この品種は、稲が丈夫で倒れにくく、安定して収穫できるという大きな利点があります。確かに、ツクシホマレは酒米の王様「山田錦」のような華やかさや、「夢一献」のような際立った個性を持つわけではありません。米の中心にある「心白(しんぱく)」が現れにくく、食用米としても高い評価を得ている品種とは言えません。

しかし、安定して栽培できる特性と、そこから生まれる穏やかで素直な酒質は、私たちが目指す「いつもの食卓にあって、ホッとできる旨い酒」を造る上で、まさしく理想的なのです。派手さはありませんが、日々の晩酌をしっかりと支えてくれる、まさに縁の下の力持ちのような存在と言えるでしょう。

このように、普通酒にも地元福岡の米を使う。そのこと自体が、私たちの酒造りの細部にまで、地域への想いと品質への責任を込めているという姿勢の表れなのです。

酒質を磨く第一歩:精米の重要性と専門企業への委託

日本酒造りにおいて、精米は非常に基本的な工程です。玄米の外側部分(糠、タンパク質、脂質など)を削り取り、デンプン質が中心の「心白(しんぱく)」と呼ばれる部分を露出させます。玄米の外側には、酒の雑味(ざつみ)の原因となる成分や、酵母が生み出す良い香りを妨げる脂質などが多く含まれています。精米することで、醸造においては、発酵に不可欠な純粋なデンプン質を主に利用できるようになります。

精米の度合いは「精米歩合(せいまいぶあい)」という数値で示されます。これは、元の玄米からどれだけ削り、どれだけの割合の米が残ったかをパーセントで表したものです。例えば、精米歩合60%とは、元の玄米の表層から40%を削り取った状態を意味します。精米歩合の数値が小さいほど、より多く米が磨かれている(削られている)ことになります。精米は、出来上がる日本酒の種類や香り、味わいの方向性を決める、酒質を左右する重要な工程です。一般的に、米を多く磨く(精米歩合が低い)ほど、雑味が少なく、香り高く、すっきりとした味わいの酒(吟醸酒や大吟醸酒など)になる傾向があります。一方、あまり磨かない(精米歩合が高い)米は、米本来の個性や旨味、コクが活きた、豊かな味わいの酒になることが多いです。

私たちは、この非常に重要な精米工程を、専門企業である九州豊和株式会社に委託しています。九州豊和では、手動・自動双方の精米機を使い分け、米の品種や産地、等級、収穫年といった個々の特性を見極めながら、私たちが求める精米歩合に合わせて最適な精米を行ってくれます。異物除去の工程も徹底されており、精米の精度と品質は高く保たれています。

精米は、高度な技術が求められ、酒の最終的な品質を大きく左右する工程です。そのため、私たちはこの工程を専門企業に委託するという戦略的な判断をしました。専門企業が持つ高度な設備、蓄積された知識と経験を活かすことで、自社で行う以上の高い精度と均一性を実現し、酒造り全体の品質向上に繋げることができると考えています。

精密な水分コントロール:洗米と浸漬の重要性

精米を経ても、米の表面にはまだ糠(ぬか)が残っています。この糠には、酒の雑味(ざつみ)の原因となるタンパク質や脂質が多く含まれているため、「洗米(せんまい)」という工程で丁寧に洗い流します。この洗浄効果の高さから、洗米は「第二の精米」とも呼ばれています。

洗米の次に行うのが「浸漬(しんせき)」です。これは、後の蒸し工程で米のデンプンが適切に糊化(アルファ化)するために、米に水分を吸収させる重要な工程です。米がアルファ化することで、麹菌(こうじきん)の酵素がデンプンを分解しやすくなります。

ただし、水を吸わせすぎると蒸した米が柔らかくなりすぎ、良い麹(こうじ)造りが難しくなります。反対に、吸水が足りないと米の中心まで火が通らず、「芯(しん)」が残った状態になってしまいます。

特に、大吟醸酒などで使われる高度に精米された米は、非常に速いスピードで水を吸います。そのため、浸漬時間は秒単位での精密な管理が欠かせません。目指す酒質に合わせて最適な水分量にするには、これまでのデータや蔵人(くらびと)の経験に基づき、厳密に時間を計る必要があるのです。

洗米工程の自動化と品質向上への取り組み

当社では、洗米・浸漬工程にMJP社製の洗米機(洗米ロボなど)を導入しています。この洗米機は、計量・洗米・水加減調整の全自動化、独自の機構による節水と均一な洗浄、とぎ汁の迅速な排水によるヌカ臭さの抑制、そして手入れが容易であることなどを特長としています。

このような専門的な機械を導入したことで、大量の米を処理する際の均一性や再現性が高まり、作業効率も大幅に向上しました。洗米・浸漬は、単純に見えても後の工程に大きく影響する重要な準備工程です。この段階で人の手によるばらつきを最小限に抑え、常に最適な状態の米を用意できるようになったことは、品質安定化のための現代技術の有効活用と言えるでしょう。

甑(こしき)と蒸米:受け継がれる伝統製法

浸漬(しんせき)と水切りを終えた米は、次に蒸す工程へと移ります。これを「蒸米(むしまい)」と呼びます。蒸米の目的は、米を蒸気で加熱してデンプンをα化(糊化:こか)させると同時に殺菌し、さらに酒造りに理想的な「外硬内軟(がいこうないなん)」——つまり外側は硬めで、内側は柔らかい——状態に仕上げることです。

私たちは、この蒸米に伝統的な蒸米器である「甑(こしき)」を使用しています。甑を用いる場合、釜から送られた蒸気が甑の底から入り、米の層全体を通過することで米を蒸し上げます。蒸気圧を調整しながら、約1時間かけてじっくりと蒸します。これは、現代の大規模な酒蔵で一般的な連続蒸米機とは対照的に、私たちが守り続ける伝統的な手法です。

甑は、その年最後の仕込みが終わる日を「甑倒し(こしきだおし)」と呼ぶことからもわかる通り、古くから酒造りを象徴する大切な道具とされてきました。そして、甑で蒸すことにより、理想的な「外硬内軟」の蒸米が得られると私たちは考えています。

私たちが今も甑を使い続けるのは、効率性だけを求めるのではなく、伝統的な製法を重んじたいという想いからです。確かに連続蒸米機に比べれば手間はかかりますが、甑だからこそできる細やかな調整によって、その後の麹(こうじ)造りや発酵に適した、独特で質の高い蒸米を生み出せると信じています。それはまた、私たちが酒造りの歴史と職人技に深い敬意を払っていることの表れでもあるのです。

麹と破精(はぜ):酒質を左右する麹の育て方

麹菌(きくきん、Aspergillus oryzae)は、日本酒造りにおいて「要」となる重要な微生物です。その主な役割は、米のデンプンを糖に変える糖化酵素(アミラーゼ)と、タンパク質を旨味成分であるアミノ酸に変えるタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)という、二つの重要な酵素を作り出すことにあります。酵母はデンプンを直接利用できないため、麹菌によるこの糖化とアミノ酸生成が、発酵を進める上で不可欠なのです。麹造り(製麹:せいきく)の工程では、まず蒸した米の一部(全体の約2割が目安)に麹菌の胞子を振りかけます。そして、温度と湿度が厳密に管理された麹室(こうじむろ)と呼ばれる専用の部屋で、丁寧に菌を育てていきます。この麹の出来具合は、お酒の味わいや香り、コクといった最終的な酒質全体に大きな影響を与えます。重要なのは、麹菌には多くの種類があり、さらに麹の育て方、つまり米への菌糸の食い込み具合である「破精(はぜ)」によって、生成される酵素の力価(働きの強さ)やバランスが変わるという点です。これが最終的な酒質の違いを生み出します。代表的な破精には、主に二つのタイプがあります。

「総破精(そうはぜ)」: 菌糸が米粒の表面全体を覆い、内部深くまでしっかり食い込んだ状態です。糖化力・タンパク質分解力ともに強い酵素を豊富に生み出すため、米の旨味をしっかり引き出し、ボディ感のある芳醇な酒質(純米酒など)を造るのに適しています。

「突き破精(つきはぜ)」: 表面の菌糸はまばらですが、付着した部分から内部へ深く食い込んでいくタイプです。総破精に比べると酵素力は全体的に穏やかで、特にタンパク質の分解が抑えられます。これにより、余計な雑味を抑え、クリアで綺麗な酒質(吟醸酒など)の醸造に向いています。

このように、酒蔵は単に麹菌を使うだけでなく、目指す酒質に合わせて麹菌の種類を選び、さらに破精(はぜ)の育て方をコントロールすることで、酵素の働きを巧みに調整しています。これにより、糖とアミノ酸のバランスを整え、豊かな旨味を重視するのか、澄んだ香味を追求するのかといった、最終的なお酒の味わいの方向性を決定づけているのです。

多様な酒母(酛)造り:中温酒母と高温糖化酒母の活用

酒母(しゅぼ、「酛(もと)」とも呼ばれます)は、文字通り「酒の母」とされ、この後の主発酵(醪:もろみ)で主役となる酵母を、安全かつ大量に育てるための重要な工程です。

その仕込みは、蒸米、麹、水に少量の優良な酵母(種酵母)を加えて混ぜ合わせることから始まります。ここで重要なのは、乳酸の力で強い酸性状態を作り出すことです。伝統的な生酛(きもと)系のように乳酸菌に乳酸を作らせるか、速醸(そくじょう)系のように醸造用乳酸を直接加えるかに関わらず、酸性環境で雑菌を抑え、目的の清酒酵母だけを選択的に力強く増やすことを目指します。

酵母を育てる期間は製法によって異なり、速醸系では約2週間、伝統的な生酛(きもと)や山廃(やまはい)では約1ヶ月かかります。元気で質の良い酒母を造ることが、その後の醪(もろみ)発酵をスムーズに進める上で欠かせません。酒母の出来具合や特徴は、発酵の進み方や最終的なお酒の味わい・香りにまで大きく影響するのです。

当蔵では、「中温酒母(ちゅうおんしゅぼ)」と「高温糖化酒母(こうおんとうかしゅぼ)」の両方を採用しています。高温糖化酒母は、仕込み初期に比較的高温(55℃前後)で米の糖化を一気に進め、その後急冷する手法で、酒母の育成期間を約7日間にまで大幅に短縮できるのが大きな特徴です。

一方、中温酒母は、その名の通り、標準的な速醸酛と高温糖化酒母の中間の温度帯で管理する手法です。

このように両方の手法を使い分けることで、生産スケジュールや目指す酒質に応じた、より柔軟な酒造りが可能になります。高温糖化酒母は効率性に優れクリアな酒質に繋がりやすく、中温酒母は特定の条件下で異なる酵母バランスや香味前駆物質の生成を促せます。

こうした使い分けは、酒母造りという重要な初期段階で、最終的なお酒の設計に合わせて最適化する、私たちの酒造りの姿勢を反映しています。

基本の三段仕込みと、個性をつくる四段仕込み

仕込みとは、酒母(しゅぼ)、麹(こうじ)、蒸米(むしまい)、そして水を大きなタンクに入れ、主発酵(醪:もろみ)を促す(うながす)工程のことです。

私たちが主に採用しているのは「三段仕込み(さんだんじこみ)」という伝統的な方法です。これは、仕込みの材料を4日間にわたって3回に分けてタンクに投入していく手法で、1日目に初添(はつぞえ)、2日目は休み(踊り:おどり)、3日目に仲添(なかぞえ)、4日目に留添(とめぞえ)を行います。

このように段階的に投入するのは、タンク内の酸度と酵母濃度を安全なレベルに保ち、雑菌汚染のリスクを抑えつつ、酵母を安定して増殖させるためです。三段仕込みは、安全に発酵を管理し、酵母の増殖と糖化のバランスを取りながら狙い通りの香味を引き出す、日本酒造りの基本であり、理にかなった方法です。私たちがこれを基本とするのは、安定した高品質な発酵管理への取り組みの表れです。

さらに、基本の三段仕込みに加え、製品によっては「四段仕込み(よんだんじこみ)」も行います。これは三段仕込みの後、発酵終盤にさらに蒸米などを追加投入する手法です。主な目的は、意図的に糖分を多めに残し、出来上がったお酒に甘やかさや豊かさ、滑らかな口当たりを与えることです。結果として飲みごたえや複雑味が増し、「甘み」「豊かさ」「深み」があると評されることも多くなります。

私たちが四段仕込みを採用するのは、特定の製品で、より豊かで甘口寄りの香味を目指したい場合であり、最終的な味わいをデザインするための多様な醸造技術の一つです。基本の三段仕込みと四段仕込みを巧みに使い分けることは、製品ごとの目標に対し最適な技術を選ぶ、私たちの柔軟な酒造りの姿勢を示しています。

酒質を決める4つの指標:醪(もろみ)を読む

発酵期間中(そして圧搾に至るまで)、私たちは日々の分析を通じて注意深く醪(もろみ)の状態を監視しています。測定する主な指標は以下の通りです。

1.アルコール分:酵母によって生成されたアルコールの割合を示します。醪の段階では通常14~20%程度に達します。アルコール度数は、お酒の飲みごたえや口にした際のボディ感(重さ)に影響を与えます。法律上、清酒はアルコール度数22度未満でなければなりません。

2.日本酒度 (SMV):水を基準とした比重(密度)の指標です。マイナスの値が大きいほど比重が高く(=残糖が多く甘口傾向)、プラスの値が大きいほど比重が低い(=残糖が少なく辛口傾向)ことを意味します。酵母が糖をどの程度消費したかを示す目安となります。

3.酸度:酵母や麹によって生成された有機酸(乳酸、コハク酸、リンゴ酸など)の総量を示します。酸度が高いと、よりシャープでキレのある辛口な印象を与え、低いと柔らかく甘やかに感じられる傾向があります。酸は味わいのバランスを取る上で重要です。

4. アミノ酸度:主に麹によるタンパク質分解に由来するアミノ酸の濃度を示します。アミノ酸度が高いと、一般的に旨味や豊かさ、飲みごたえが増します。吟醸系の酒では、澄んだ味わいを求めてアミノ酸度を低めに抑えることが多くあります。

これら4つの指標は、発酵が順調に進んでいるか、どのような個性のお酒になりつつあるかを、数値で客観的に把握するための重要な手がかりです。これらを分析することで、私たちは酵母の活動、甘辛のバランス、味わいの骨格となる酸の生成具合、そして旨味成分の量などを具体的に知ることができます。

当蔵では、日々の科学的な測定値と長年培ってきた経験を組み合わせ、データに基づいた発酵管理を行うことで、常に狙い通りの高品質なお酒をお客様にお届けできるよう努めています。

上槽と粕歩合:高品質な酒造りを目指して

上槽(じょうそう)とは、発酵を終えた醪(もろみ)から、液体(清酒)と固形物(酒粕:さけかす)を分離させる工程です。当蔵では、効率的な自動圧搾ろ過機(ヤブタ式)と、圧力をかけず自然に滴る雫だけを集める丁寧な「袋搾り(ふくろしぼり)」を採用しています。

搾りの段階による呼び方

あらばしり:圧力をかける前に自然に流れ出る最初の部分。若々しく華やかな香りが特徴。

中取り(なかどり):適度な圧力をかけて搾る中間部分。香味バランスが最も良く、鑑評会出品酒等にも使われる最良質の部分。

責め(せめ):最後に強く圧力をかけて搾り出す部分。香味成分も多いが、雑味等も出やすい。

上槽によって得られるものは、清酒だけではありません。

原酒(げんしゅ):上槽後、加水調整前の搾ったままのお酒。アルコール度数は18~20度程度と高め。

酒粕(さけかす):圧搾後の固形分。栄養豊富で風味があり、料理等に利用される。

また、関連指標として粕歩合(かすぶあい)があります。これは使用白米重量に対する酒粕重量の割合です。当蔵の場合、30%以上と高めなことが多く、これは雑味を抑えクリアな酒質を目指す吟醸造り(ぎんじょうづくり)などでよく見られる特徴です。 液体の収量は減りますが、品質を優先した結果でもあります。

香味と安定性の追求:火入れ・生貯蔵の使い分け

上槽(じょうそう)で搾られた清酒(多くは原酒)は、通常「ろ過」され、その後「熟成」へと移ります。

ろ過(ろか):上槽後、比較的早い段階で行うことが多い工程です。目的は微細な固形物等を除去し、より澄んだ状態にすることにあります。場合により活性炭で色や香味を微調整することもあります。これにより、クリアで安定した酒質になります。

熟成(じゅくせい):タンク等で一定期間貯蔵し、香味を落ち着かせ全体の調和を図ります。

この貯蔵・熟成期間の前後には、品質安定化のため「火入れ(ひいれ)」を行うことが多くあります。

火入れ(ひいれ):日本酒を加熱(通常60~65℃)し、酵素を失活させ微生物(火落菌等)を殺菌する作業です。貯蔵・流通中の酒質変化を防ぎ、品質を安定させます。

火入れのバリエーションの一つが以下です。

生貯蔵(なまちょぞう):上槽後、火入れせず生のまま貯蔵し、出荷(瓶詰め)直前に一度だけ火入れするスタイル。生酒の新鮮な香味を保ちつつ、一定の安定性確保を狙います。

標準的な2回火入れと生貯蔵(1回火入れ)のどちらを選ぶかで、最終的な香味は異なります。2回火入れは安定性を最優先しますが香味が多少変化する可能性があり、生貯蔵は「生」に近いフレッシュさを残しつつ最低限の安定確保を目指すアプローチです。

私たちが両方を使い分けるのは、個々のお酒の特性に合わせ熟成・品質安定化工程を最適化する柔軟な姿勢の表れです。安定性か、新鮮さか——製品ごとの目標に応じ最適な方法を選ぶ、それが私たちの目指す酒造りです。

二つの仕上げ方:火入れ酒と生原酒

いよいよ、お酒がお客様のお手元に届けられる前の「最終工程」についてご説明します。当蔵では、製品によって主に二つの方法を採用しています。

1.割水(わりみず)・火入れ(加熱)して瓶詰め

まず、熟成を経た原酒に加水(割水)してアルコール度数を調整し(通常15~16度前後)、味わい全体の調和を整え、飲みやすい状態にします。その後、必要であれば2回目の火入れ(瓶火入れ)を行い、瓶に詰めて製品となります。これが、一般的に市販されている多くのお酒の仕上げ方です。

2.生原酒(なまげんしゅ)として瓶詰め

一部のお酒は、割水も火入れも一切行わず、原酒(アルコール度数が高いまま)かつ「生」(非加熱)の状態で瓶詰めします。これは、搾られたお酒の香味を最もダイレクトに味わえるスタイルです。力強く鮮烈で、生き生きとした魅力がある一方、非常にデリケートで品質が変化しやすいため、冷蔵での厳密な管理が不可欠です。

このように、標準的な仕上げ(割水・火入れ)のお酒と生原酒の両方をラインナップに揃えているのは、様々なお客様の好みに応えたいという私たちの想いからです。加水・火入れされたお酒は幅広い方々にとって親しみやすいですが、生原酒は、より大胆でフレッシュ、ピュアな味わいを求める熱心な日本酒ファンの方々の心を捉えます。

このように最終段階で仕上げ方を変えることで、元は同じお酒から異なる個性の製品を生み出し、幅広い層のお客様と熱心なファンの両方の期待に応える。それが私たちの目指す柔軟な製品づくりです。

小林酒造本店 - 精米歩合と特定名称酒の分類

| 特定名称 | 使用原料米 |

規定精米歩合 (必須要件)

|

| 純米大吟醸酒 | 糸島産山田錦 | 50%以下 |

| 大吟醸酒 | 糸島産山田錦 | 50%以下 |

| 純米吟醸酒 | 山田錦、夢一献 | 60%以下 |

| 吟醸酒 | 夢一献 | 60%以下 |

| 特別純米酒 | 夢一献 |

60%以下 または 特別な製造方法

|

| 純米酒 | 山田錦、夢一献 | 規定なし (※) |

| 特別本醸造酒 | 夢一献 |

60%以下 または 特別な製造方法

|

| 本醸造酒 | ツクシホマレ | 70%以下 |

| 普通酒 | ツクシホマレ | 規定なし |

この表は、私たちが使用する米と、特定名称酒の分類に不可欠な精米歩合の要件との関係を明確に示しています。

これにより、「大吟醸」といった用語が、具体的な精米工程(精米歩合)とどのように結びついているかがわかります。

株式会社小林酒造本店

〒811-2101

福岡県糟屋郡宇美町宇美2丁目11番1号

電話番号 092-932-000

代表取締役 小林 弘

会社創立 1986年11月

創業 寛政四年(1792年)

月~金 8:00~17:00

定休日 土・日・祝祭日

採水地

三郡山系

小林酒造本店の酒造りを支える仕込み水は、宇美町近郊にそびえる三郡山系の伏流水です。この水は「名水」とも称される上質な天然水で、酒造りに非常に適した軟水であると言われています。軟水で仕込まれたお酒は、一般的に口当たりがやわらかく、まろやかな風味に仕上がるのが特徴です。

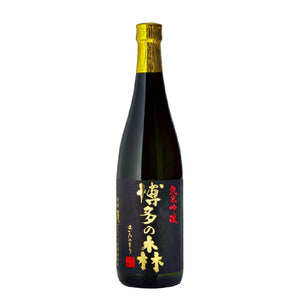

実際に、この三郡山系の水で醸された小林酒造本店のお酒「博多の森」なども、その恩恵を受け、口当たりの良さが特徴とされています。

小林酒造本店では、この清冽な水と地元福岡県産の酒造好適米にこだわり、「旨い酒」を追求し続けています。三郡山系の水は、まさに小林酒造本店の高品質な酒造りに不可欠な要素と言えるでしょう。

山田錦の産地

糸島半島

糸島地区で栽培される山田錦は、「酒米の王様」とも称される酒米の代表格です。この地は脊振山系の豊かな水に恵まれ、酒米栽培に適しています。山田錦は、米粒が大きく、中心部にある「心白」というデンプン質の部分が大きいのが特徴です。また、タンパク質や脂質の含有量が少ないため、雑味の少ないクリアで洗練された味わいの日本酒を造ることができます。

吸水性にも優れ、良質な麹が造りやすいため、米本来の旨味や甘みを引き出しやすく、華やかで繊細な香りと、ふくよかでバランスの取れた味わいの酒質が期待できます。高度な精米にも耐えるため、特に大吟醸酒などの高級酒造りには欠かせない存在です。糸島産の山田錦は、杜氏の技術を存分に活かし、個性豊かな高品質な日本酒を生み出す源泉となっています。

夢一献の産地

筑後エリア

筑後地方を中心に栽培される「夢一献」は、福岡県が独自に開発した酒米の第一号です。福岡の食用ブランド米「夢つくし」を親に持ち、地域の気候風土に適した栽培のしやすさが特徴の一つです。山田錦に比べて稲の背丈が低いため倒れにくく、台風などの影響を受けにくいため、農家にとっては安定した収穫量を見込めるという利点があります。

夢一献で醸される日本酒は、一般的に軽やかでスッキリとした味わいと、キレの良い後味が特徴とされています。穏やかな香りで、クセが少なく飲み飽きしない酒質になる傾向があり、特に日々の食事と合わせて楽しむ食中酒に向いています。また、吸水が速く、麹菌による糖化が進みやすい性質も持ち合わせており、酒造りの面でも扱いやすい酒米として評価されています。筑後地方の豊かな自然の恵みを受けて育つ夢一献は、福岡の地酒に親しみやすい個性をもたらしています。